티스토리 뷰

목차

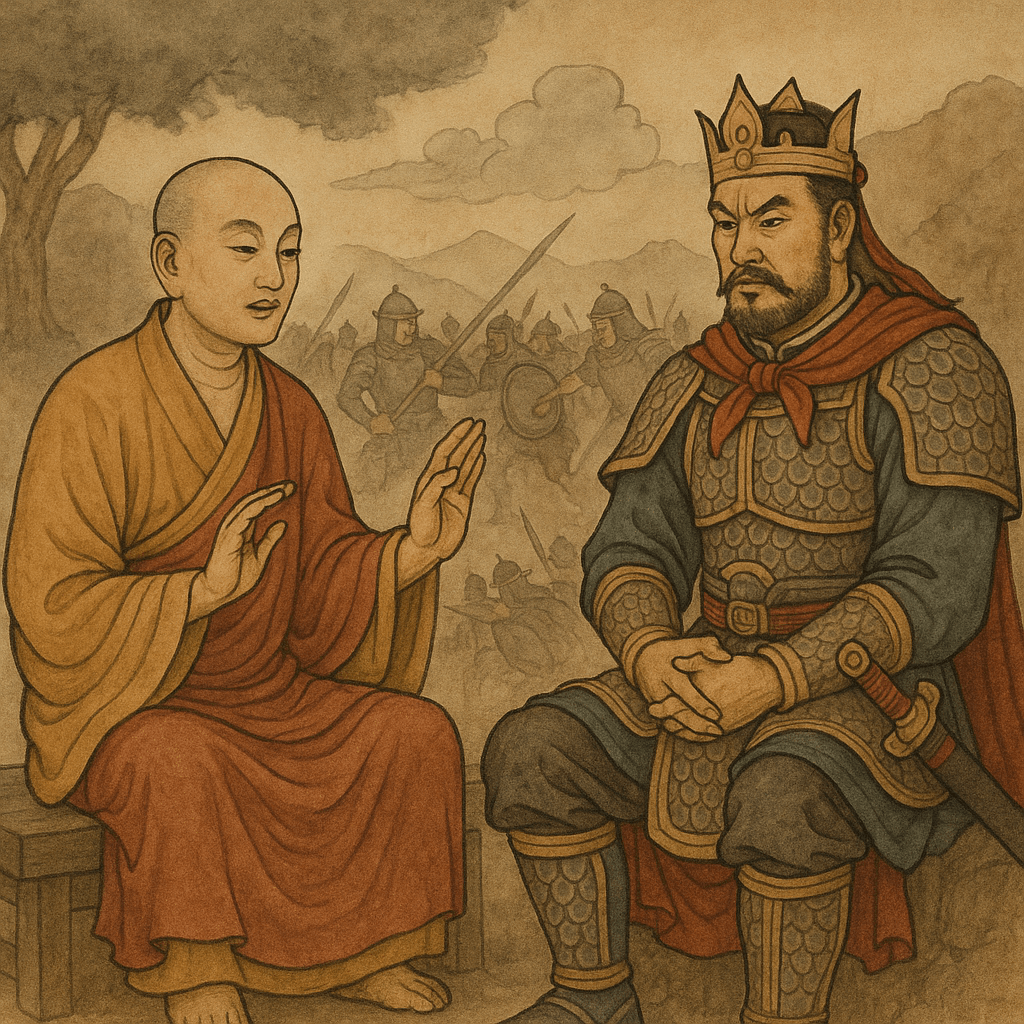

원효와 그의 시대

원효는 우리나라의 대표적인 불교 사상가로, 진평왕 39년(617) 아양군(현 경산시)에서 태어나 신문왕 6년(686)에 입적했다. 그는 귀족 가문 출신도 아니고 도성 출신도 아니었다. 중국에서 유학을 포기하고 유교에 입문하지 않았으며, 후에 세속으로 돌아와 승려가 아닌 재가자가 되었다.

그는 여러모로 주류에 편입하는 데 많은 약점이 있었지만, 이러한 어려움을 극복하고 뛰어난 능력을 발휘하여 최고의 사상가라는 명성을 얻었다. 원효의 시대는 그야말로 전란의 시대였다고 해도 과언이 아니다. 신라, 고구려, 백제 삼국이 끊임없이 전쟁을 벌이던 시대였다.

삼국사기의 기록을 살펴보면, 원효가 태어난 진평왕부터 신문왕이 죽을 때까지 전쟁의 기록이 없는 시기는 거의 없었다. 그야말로 끊임없는 전쟁의 시대였다. 고구려와 백제와의 끊임없는 전쟁이 있었고, 고구려와 백제가 멸망한 후에는 당나라와의 전쟁이 있었다. 당나라 군대가 후퇴하고 통일이 이루어진 후에야 전쟁은 끝났다.

이는 원효가 세상을 떠나기 10년 전의 일이었다. 그러나 전쟁이 끝났다고 해서 곧바로 평화가 찾아와 세상이 살기 좋은 곳이 된 것은 아니었다. 전쟁의 여파는 상당했을 것이다. 원효가 바로 그런 시대에 살았기에 그의 전쟁관을 살펴보는 것은 의미가 있다.

신라 불교도의 전쟁관

전쟁과 원효

원효는 어땠을까? 원효는 직접 전쟁에 참여하지는 않았지만 작전을 도왔다고 전해진다. 삼국유사는 고기(古記)를 인용하여 다음과 같이 전한다.

또한 김유신이 군사를 일으켜 당나라 군대와 연합하고자 할 때, 연기(速儀)와 병천(病天)을 보내 회동 날짜를 청하니, 당나라 장군 소정방(少正方)이 종이에 닭(鸞)과 송아지(犢) 두 마리를 그려 보내왔다. 백성들은 그 뜻을 알 수 없어 원효스님에게 물었더니, 원효스님은

“군대를 빨리 돌려보내라는 뜻입니다. 서독(書犢)과 화란(畵鸞)을 반으로 자른 반절(反切)로, 빨리 돌아오라는 두 글자를 나타냅니다.”

라고 해석해 주었다.

원효는 작전 암호를 해독하여 전쟁에 공헌했다고 전해진다. 이처럼 원효는 간접적으로 전쟁에 참전했다. 원효가 전쟁을 돕는 이 행위에 큰 문제를 느꼈을 가능성은 낮다. 오히려 나라에 도움이 될 것이라 생각하여 기꺼이 그렇게 했을 것으로 추정할 수 있다. 그러나 원효의 나라에 대한 태도는 위에서 언급한 원광의 태도와는 다소 차이가 있다고 볼 수 있다.

원광은 왕으로부터 사직서를 쓰라는 명령을 받았을 때,

"남을 해치고 사는 것은 승려의 도리가 아니지만, 왕의 나라에 가난이 만연하고 왕의 수초를 먹고 있는데 어찌 감히 명령을 따르지 아니할 수 있겠습니까?"

라고 말하며 사직서를 작성하여 바쳤다. 모든 것이 왕의 것이라는 생각, 즉 왕의 나라에서 왕의 수초를 먹는다는 생각은 원효의 생각과는 다르다. 원효는 군주는 나라를 혼자 소유하는 것이 아니라 신하들과 나라를 공유하는 것이며, 잘못하면 왕위를 잃을 수 있다고 생각했다.

원효의 결론적 입장에 대한 추측

또한 원효의 입장은 왕이 백성을 위한 정치를 하고, 바른 법에 따라 정치를 해야 한다는 것이었다. 그는 왕을 위해서가 아니라 백성을 위해, 바른 법을 위해 협력했다고 보아야 한다.

열반경에서는 정법을 설한 스님들의 계율을 수호하기 위해 무기를 들고 전쟁에 나갈 수 있다고 했지만, 살생은 해서는 안 된다고 했다. 이는 전쟁에서도 살생을 최소화해야 한다는 의미로 해석할 수 있다. 그러나 살생까지도 인정한다. 즉,

"중생은 믿음 등 오근(五根)이 있으나, 본래 불성이 없던 일천제(一闡提) 무리는 영원히 끊어졌다. 이러한 의미 때문에 개미를 죽여도 일천제를 죽이는 죄는 없다"

고 하여 일천제를 죽일 수 있다고 했다. 원효는 열반경에서 이러한 입장에 대해 어떤 태도를 취했을까? 원효는 열반경에 대해 열반종요라는 책을 썼지만, 거기에는 이 문제에 대한 논의가 없다. 그러나 원효가 이러한 입장을 인정했음을 알 수 있다. 부처님의 말씀, 경전의 말씀이므로, 당연히 진리로 받아들여졌다고 보아야 한다.

원효의 입장은 정법을 수호하기 위해서는 전쟁이 용납될 수 있으며, 어떤 경우에는 살생도 용납될 수 있다는 것이었다. 원효는 범망경 보살계(梵網經菩薩戒)의 살생에 관한 부분에서도 살생이 복이 되는 경우가 있다고 말했다.

결론적으로, 원효의 전쟁과 평화에 대한 견해는 가능한 한 전쟁은 없어야 하지만, 백성을 지키기 위해 불가피한 전쟁이 발생할 수 있다는 것이다. 불가피한 전쟁의 경우, 전쟁에서 나라를 잘 지켜야 한다고 생각했다. 전쟁이 많았던 당시의 현실 속에서 원효는 전쟁에 참여하는 것이 큰 잘못이라고 생각하지 않았던 것 같다.

그래서 실제로 전쟁에 도움을 준 것이다. 전쟁에 도움을 준 행위는 범망경 보살의 계율 중 하나인 국사계(國使戒)의 계율에 어긋나는 것으로 볼 수 있지만, 이 문제를 심각하게 고려하지 않은 것으로 보인다. 원효는 국내의 평화 문제, 즉 외적의 침략을 어떻게 물리칠지, 또는 외적의 침략을 어떻게 막을지에 관심이 있었을 뿐, 그 범위를 넘어 국제 평화를 어떻게 유지할 것인가에 대해서는 특별한 고민을 하지 않았던 것으로 보인다.

원효의 생각을 추측해 보면, 그는 정법치국(正法治國)이 원효의 입장이므로, 왕은 폭력이 아닌 정법에 따라 통치해야 한다고 주장했을 것이다. 다시 말해, 정법에 따라 통치하는 왕은 평화를 추구하고 전쟁을 부정할 것이므로, 법치국가가 세계 평화의 초석이라고 할 수 있다.